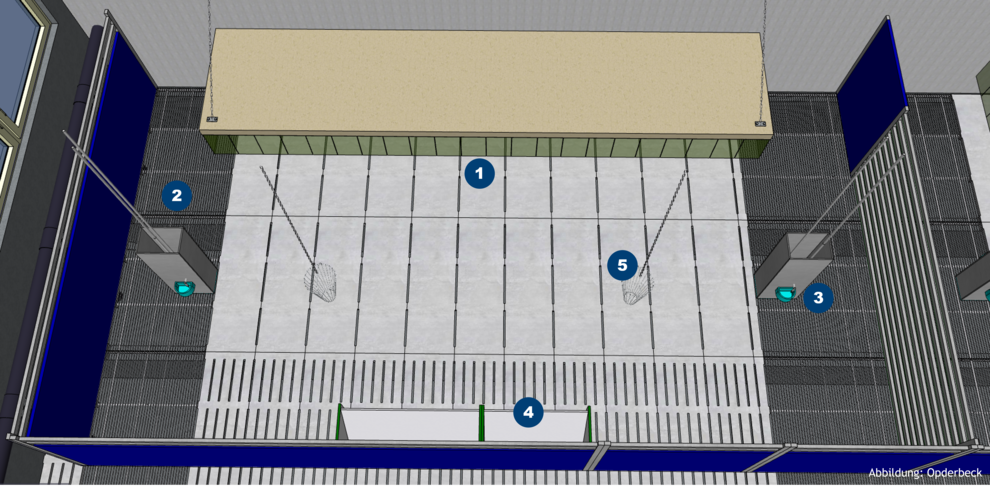

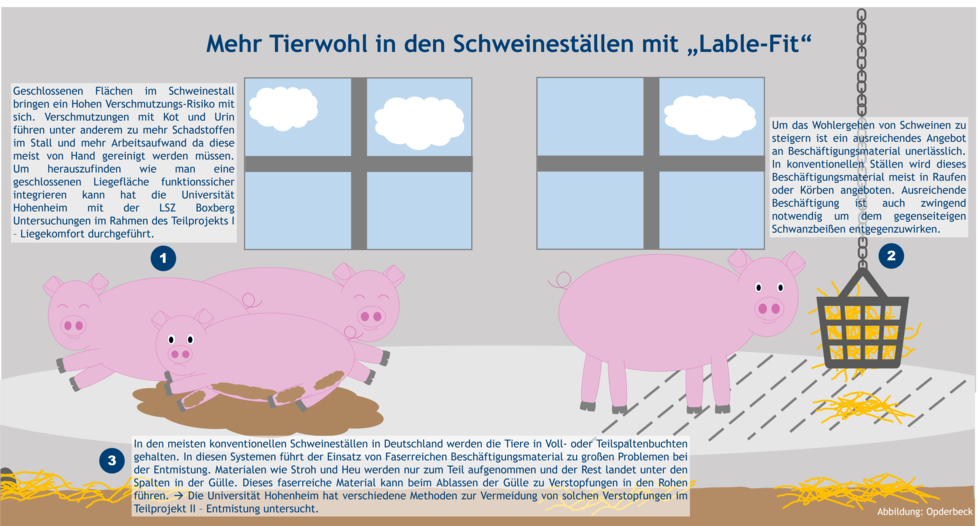

In der LSZ Boxberg wurden vier Mast- und zwei Aufzuchtabteile umgebaut und über mehrere Durchgänge wurden Daten erhoben und ausgewertet. Es wurde das Verhalten der Tiere beobachtet sowie Tierwohlindikatoren und Stallklimadaten erhoben.

Ziel des Teilprojekts I - Liegekomfort:

In diesem Projekt wurde untersucht wie durch die Gestaltung des Liege- und Eliminationsbereiches eine zielgerichtete Nutzung durch die Tiere entsprechend der Funktion sichergestellt werden kann.

Untersuchte Ansätze:

• Buchtenstruktur (Anordnung Liegefläche und Fütterung)

• Vergleich perforierter Flächen (Betonspalten vs. Dreikant)

• Gruppengröße

• Heizen/Kühlen des Bodens

• Abdeckung über Liegefläche

• Hohe Lichtintensität im Spaltenbereich